Columnas

Libros

Violencia sin límite

OCTAVIO RUIZ MANJÓN

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey tienen la incómoda costumbre de abrumar con datos a los que viven del generoso -y bien retribuido- uso de adjetivos políticamente correctos para abordar un pasado, que no siempre es del gusto de quienes tratan de ponerlo al servicio del presente.

Por poner un ejemplo, Del Rey (La Solana, 1960) ha demostrado hasta la saciedad que la vieja historia de la espontaneidad de la violencia de los republicanos en el verano de 1936 no tiene un pase, sino que respondió a un proyecto revolucionario y excluyente que contaba con la aquiescencia, y hasta la complacencia, de significados miembros del gobierno Giral.

Álvarez Tardío (Madrid, 1972), por su parte, ha dejado bien claro el carácter excluyente de la segunda experiencia republicana y, junto con R. Villa, analizó a fondo el clima de violencia que se extendió por toda España tras las elecciones de febrero de 1936, hasta distorsionar profundamente la vida política.

En el caso del libro que ahora nos ocupa, han centrado su atención en la violencia que imperó en la vida española desde el momento inmediato a las elecciones de febrero de 1936 hasta el fracaso del golpe militar de julio de 1936, que dio paso a la guerra civil.

Pero la violencia de aquellos cinco meses no hizo inevitable la guerra civil, que pudo haber sido evitada hasta el último momento, pero sí constituyó una lamentable experiencia de deterioro del régimen que, a la altura del 18 de julio, estaba ya muy lejos de ser el régimen ilusionado y reformista que nació en abril de 1931.

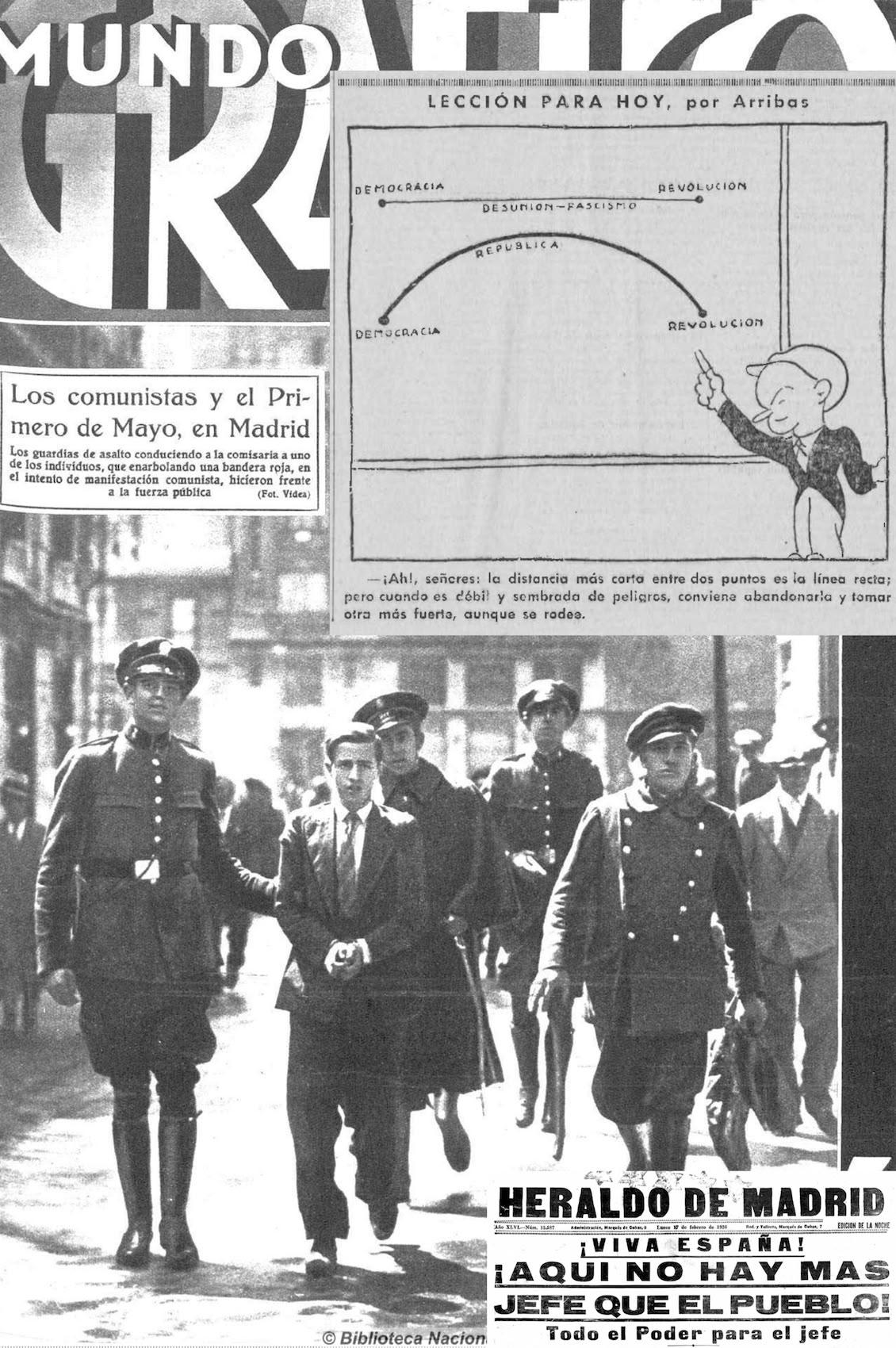

Las cifras que estos autores nos ofrecen no pueden ser más claras. Entre el 17 de febrero y el 17 de julio de 1936 se produjeron en España 484 muertos y 1.659 heridos. Eso significaba una media diaria superior a las tres víctimas, lo que triplicaba la media diaria que los mismos autores han estimado para todo el periodo republicano. Las cifras superan, incluso, a las que exhibieron en el parlamento Gil-Robles y Calvo Sotelo, los dos líderes más destacados de la oposición conservadora.

Una violencia que algunos historiadores han tratado de disculpar, presentándola como consecuencia de legítimos deseos de movilización por parte de sectores de la población hasta entonces marginados. Esa explicación ha encontrado buena acogida entre los promotores del discurso de una supuesta memoria histórica, que no es sino el intento de imponer un nuevo discurso histórico al servicio de intereses políticos bien ajenos. Por otra parte, los izquierdistas de entonces acusaron indefectiblemente de esa violencia a elementos provocadores de la derecha.

Pero esas narrativas interesadas no resisten un análisis detallado de los hechos, como el que hacen los autores de este libro llamado a ser una referencia inexcusable para quienes estén interesados en conocer el valor distorsionador de la violencia política en aquellos años y, sobre todo, en aquel primer semestre de 1936. Se trata de un volumen en el que han exhibido una documentación abrumadora, a la vez que han realizado una extraordinaria movilización de fuentes periodísticas que permiten sortear las trabas puestas por una férrea censura.

Del Rey, Fernando y Álvarez Tardío, Manuel

Fuego cruzado. La primavera de 1936.

Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2024, 694 pp.,

28 €

Este último aspecto no es, en absoluto, menor por cuanto la censura impuesta desde el Gobierno trataba de proteger la imagen de una sociedad sin tensiones. Una censura que afectó, sobre todo, a los medios conservadores de la capital de la nación, hasta el punto de que el incendio intencionado de la iglesia de San Luis, en la madrileña calle de la Montera -a cien metros de la puerta del Sol y de la sede de la Dirección General de Seguridad-, pudo producirse con la absoluta pasividad de las fuerzas de orden público, mientras que el periódico católico madrileño El Debate no pudiera dedicar ni una sola línea a la descripción de los hechos.

La censura de prensa facilitó también que las izquierdas, a las que se suponía vencedoras de las elecciones del 16 de febrero a través de la candidatura del Frente Popular, se volcaran en la ocupación de todos los resortes del poder, como si la mayoría parlamentaria -que parecía probable, pero que aún no se había proclamado oficialmente- fuera la patente para la ocupación del espacio público y la descalificación de todos los oponentes, englobados abusivamente con el calificativo de “fascistas”.

La militarización del Sarre por las tropas alemanas o los supuestos éxitos italianos en Eritrea y Etiopia (principios de marzo) eran lejanos pretextos para justificar estas prevenciones antitotalitarias, pero lo que predominó en los sectores obreristas del Frente Popular fue la idea de completar el proyecto revolucionario alumbrado en octubre de 1934. Había que conseguir la amnistía de los condenados por aquellos sucesos y, a renglón seguido, devolver todo el poder a quienes se consideraban los verdaderos republicanos: “republicanizar” de nuevo la República, como se dijo entonces hasta la saciedad. La repetición de las elecciones en Cuenca y Granada sirvió para demostrar que las izquierdas eran ya las dueñas de la calle.

Se buscó, después, controlar el poder local y se nombraron comisiones gestoras en ayuntamientos que estaban constituidos de forma democrática, aunque no fueran del gusto de quienes acababan de triunfar. En esa tarea colaboraría la camada de gobernadores enviadas a las provincias por el nuevo gobierno presidido por Azaña, que se había visto obligado a tomar las riendas del poder cuando aún no estaba decidida la composición de las nuevas Cortes.

A partir de ahí, el nuevo Gobierno, en el que destacó por su ineficacia el titular de Gobernación -Amós Salvador-, se encontró en la necesidad de prorrogar repetidamente el “estado de alarma” mientras que las fuerzas triunfadoras en la contienda electoral se empleaban concienzudamente en la neutralización de cualquier posible oposición política. La cota máxima de ese proceso se alcanzaría con la destitución del presidente de la República -Niceto Alcalá-Zamora- y su sustitución, un mes más tarde, por el propio Manuel Azaña.

Un proceso que los autores del libro han detallado en aspectos tan relevantes como el de las limitaciones impuestas al aparato judicial, las dificultades de las fuerzas del orden público en la aplicación del uso proporcional de la fuerza, el verdadero alcance de la amenaza fascista en aquellos momentos, o en la “taimada deslealtad” (p. 78) del Partido Socialista Obrero Español hacia un Gobierno en el que no quisieron participar cuando Azaña ofreció la presidencia del mismo a Indalecio Prieto. El mismo Azaña hablaba ya de su “negra desesperación” cuando solo había pasado un mes desde la jornada electoral.

Frente a cualquier discurso complaciente con la violencia de las izquierdas durante aquellos meses, los autores han ofrecido un relato pormenorizado de la saña que presidió muchos de aquellos comportamientos (sucesos de Jumilla, Yecla, Logroño, Mancera de Abajo, Yeste). Los acontecimientos de julio, que condujeron al asesinato del líder de la oposición parlamentaria, José Calvo Sotelo, y al intento de encubrimiento de sus asesinos por algunos dirigentes del PSOE, pusieron de manifiesto el pavoroso abismo que se abría ante muchos españoles.

Los intentos de restablecer la situación resultarían baldíos y, como escribiera Julián Marías hace ya muchos años, toda España se vería arrastrada por "una ola de odio y criminalidad".

Para acceder al contenido completo es necesario realizar la suscripción