Los verdaderos últimos de Filipinas

Los prisioneros españoles en manos de los tagalos

En 1898 se puso el sol en el Imperio hispano. Los últimos de Filipinas no fueron los laureados héroes de Baler, sino los prisioneros que cayeron en poder de los tagalos: de siete a nueve mil, entre militares, civiles y frailes. Muchos de ellos se vieron obligados a soportar una durísima situación de cautiverio. Desposeídos de todos sus bienes, los prisioneros desarrollaron diversas estrategias de supervivencia. El médico militar sevillano Santos Rubiano Herrera recogió su dramática experiencia en unas memorias.

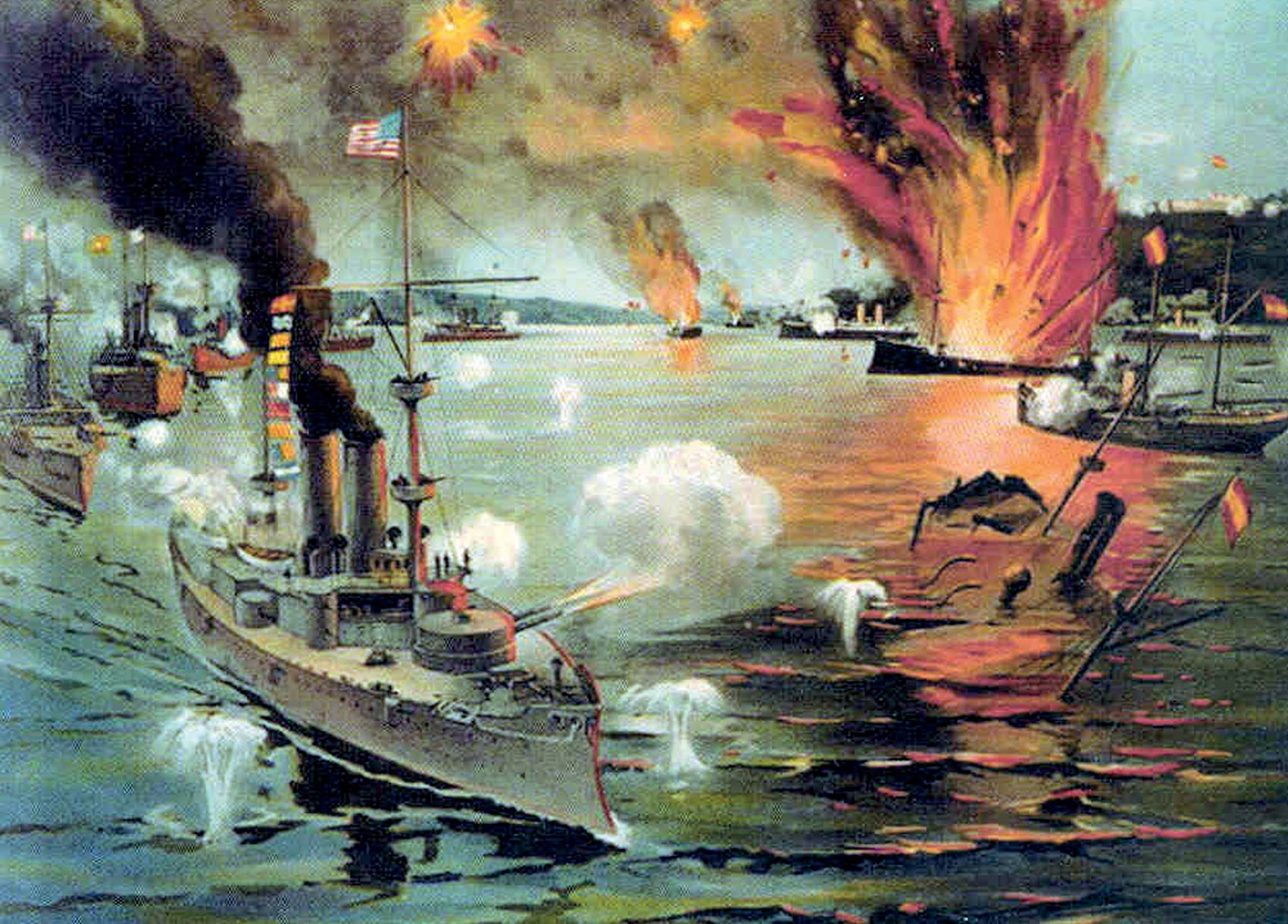

Batalla de Manila, Litografía de 1898.

Sin probar el pan

-

Carta de Manuel del Valle a Luis Moreno Jerez, desde Tarlac, 10 noviembre 1898, quejándose del abandono en que les tenía el gobierno de España:

“Nuestros jefes y autoridades lamentarán nuestra situación, pero maldito el interés que se toman por mejorarla, como lo prueba la resistencia pasiva que ha demostrado el Sr. [...] para remitirme el dinero mío y todo cuanto le tengo pedido. Aquí la inmensa mayoría de los soldados andan descalzos y en calzoncillos, sin probar el pan, pues tienen que amoldarse a comer los alimentos que usan los indios en cuyas casas están prestando servicio de criados y cocheros...”.

Sirvientes peninsulares

-

“Era tanta la satisfacción de los rebeldes de la provincia de Cavite cuando tenían a su servicio algún castila que muchas familias, por exhibir al nuevo sirviente peninsular, paseaban todo el día por las calles”. Manuel Sastrón, La insurrección en Filipinas y guerra hispano-americana en el archipiélago, 1901.

Soldados filipinos del ejército insurgente.

La firma del Tratado de Paz de París el 10 de diciembre de 1898, por el cual España transfirió los derechos de soberanía sobre las Filipinas a los Estados Unidos, estableció que los americanos gestionarían su libertad

Prisioneros españoles liberados por los americanos.

Entre tanta penuria, fueron los funcionarios civiles y militares quienes en mejor situación se hallaron, ya que, tras su cautiverio, a su llegada a Manila les liquidaban y abonaban inmediatamente sus pagas

Más información:

-

Hidalgo Nuchera, Patricio◗ “Un intento de cuantificación de los prisioneros españoles capturados en la guerra hispanofilipina de 1898: el personal de marinería en manos de los tagalos”, en Revista de Historia Naval, 103, 2008, pp. 33-58.

◗ “Los prisioneros españoles en mano de los tagalos en el Diario de Córdoba (1898-1899)”. Trocadero, 23, 2011, pp. 175-192. -

Rubiano, SantosRecuerdos de un prisionero de los tagalos. Estudio preliminar de Patricio Hidalgo Nuchera. Epílogo de Amalio Blanco Abarca.

Cantarabia-Alcedo, Madrid, 2002.