La asistencia y los cuidados en el hospital de la peste

Ciencia y caridad frente al contagio

El museo del sevillano Hospital del Pozo Santo alberga una de las imágenes más inquietantes que se hayan pintado sobre una epidemia. Se trata de una obra anónima, realizada con trazos primitivistas, en la que se muestran pavorosas escenas de la peste que asoló la ciudad de Sevilla en 1649. Enmarcado por un crepúsculo sombrío y llameante, aparece como telón de fondo la imponente fábrica del hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre, que cuelga sobre la ventana geminada de su torre la enseña roja del contagio.

En la explanada que se abre desde la puerta del nosocomio hasta la muralla de la Macarena, al más puro estilo bruegeliano, el pintor despliega un penetrante paisaje de desdichas, donde se mezclan inocentes escenas de un mundo cotidiano amenazado por la enfermedad, con el trasiego de enfermos trasladados en andas y carretas, el auxilio callejero de agonizantes y el depósito de difuntos en las grandes fosas comunes o carneros que se abren junto al hospital.

Una atmósfera apocalíptica donde las personas transitan entre ropajes y sudarios blancos arrojados por el suelo, sorteando difuntos abandonados y perros famélicos que husmean las carnes aún calientes de los fallecidos, entre montones de enseres contaminados dispuestos para ser purificados con el fuego. No hay signos de misericordia divina, no hay lugar para la esperanza, es la plasmación de la muerte inexorable que lanza sus mortíferas flechas contra la humanidad sin respetar edades, razas, géneros o clases sociales.

En medio de este territorio hostil, es llamativo que la actividad asistencial procurada a los apestados recaiga exclusivamente en religiosos, en una entrega tan abnegada que llega hasta el martirio. El autor, que bien pudiera haber sido un fraile, aprovecha para mostrar un catálogo de las órdenes mendicantes establecidas en Sevilla en las medianerías del siglo XVII: franciscanos, jesuitas, agustinos, capuchinos, obregones, juandedianos… Una clerecía entregada a la dispensación de los sacramentos como remedio para salvar almas, ante la impotencia de sanar los cuerpos. ¿Por qué este reconocimiento tan explícito a las personas consagradas?

La obra es toda una metáfora de la mentalidad del andaluz del barroco, atenazado por la certidumbre de la muerte ante la persistencia de las epidemias, pero también muestra una realidad asistencial que, incluso en el medio hospitalario, otorgaba tanta importancia al remedio de las enfermedades del cuerpo como a la confortación de los tormentos del espíritu. No en balde, todos los tratadistas médicos de la época reconocen la causa divina de la pestilencia, recomendando como primera medida para atajarla la realización de rogativas públicas y privadas, el ejercicio de la caridad y las prácticas sacramentales.

Los andaluces del Antiguo Régimen tuvieron que acostumbrarse a las oleadas periódicas de brotes pandémicos que, con mayor o menor virulencia, afectaron a todos los pueblos de la región. La inseguridad ante el enemigo invisible terminó condicionando la vida cotidiana de las personas, sometidas a encierros y cuarentenas forzosas, al sacrificio preventivo de animales domésticos y a severas limitaciones para el comercio. Las mortandades no llegaban solas, parecía atraerles la conjunción de catástrofes naturales y crisis de subsistencias.

Los andaluces del Antiguo Régimen, muy acostumbrados a oleadas periódicas de brotes pandémicos, vivieron A las crisis sanitarias con un ojo puesto en A el hospital y otro en el firmamento. Los hospitales de la peste se erigieron en un intento por contener el contagio y salvar el mayor número de vidas posibles, pero el confinamiento de enfermos y enfermeros en los muros del hospital unió en muchos casos su destino. Con recursos siempre insuficientes, las epidemias sirvieron de escenario de experimentación de un incipiente modelo de cuidados que supuso una profunda reforma hospitalaria, con epicentro en Andalucía.

La peste de 1649 en Sevilla, óleo anónimo.

Cruz de San Zacarías utilizada como talismán para librarse de la peste.

Antes la conciencia que la ciencia

-

A propósito de la epidemia de peste que afectó a Antequera, el médico Juan Jiménez Savariego recomendaba algunas acciones a los lugares que se vieran afectados por la epidemia, antes de armar su hospital:

"Lo primero con mucho cuidado encargar y rogar a los buenos cristianos rueguen cada día a nuestro Señor por la república afligida y atribulada con el mal de peste, y que Dios alce su ira y los ampare con su mano benditísima y misericordiosa, y hagan procesiones dentro de sus Iglesias sin gente, y estos son los religiosos y religiosas y los clérigos y otras buenas gentes de los lugares, que son beatas y hombres de buena vida, como ermitaños, y finalmente a todos los buenos cristianos que, aunque ellos de oficio tienen cuidado, encargarles que lo hagan. Y ellos encarguen al pueblo que dejen los vicios y pecados, y frecuenten los sacramentos y se ejerciten las obras de misericordia y caridad".

Tratado de peste, 1602.

Afrontar los efectos devastadores de una epidemia suponía un gran desafío para los ciudadanos y sus gobernantes, que luchaban vanamente para contener la enfermedad. Con unos recursos asistenciales insuficientes para atender las necesidades de los epidemiados, lo cierto es que las pandemias sirvieron de escenario de experimentación de un incipiente modelo de cuidados que supuso una profunda reforma hospitalaria, con epicentro en la Andalucía moderna.

¿EN CASA O EN EL HOSPITAL? No era tarea fácil organizar la asistencia a los apestados. El estado de confusión que producía la constatación de los primeros casos de la enfermedad se veía acrecentado por otros condicionantes: las disputas entre los médicos sobre la naturaleza contagiosa de la enfermedad, la resistencia de los munícipes a cerrar la ciudad por sus consecuencias económicas, la ubicación del hospital y los emplazamientos de los lugares de cuarentena, así como disponer de personal dispuesto a prestar asistencia.

Cuando los casos no podían esconderse debido a su rápido crecimiento, las autoridades se vieron obligadas a decidir qué medidas asistenciales debían adoptar. Lo normal era aislar a los epidemiados para evitar la propagación de la enfermedad, cosa que podía hacerse en las casas de los afectados o habilitando establecimientos destinados a tal propósito.

El jiennense Alonso de Freylas fue uno de los mayores defensores del tratamiento domiciliario, ya que consideraba que aglutinar los pacientes en un mismo espacio era condenarlos a una muerte cierta por la concentración de vapores pestíferos y la consecuente corrupción del aire. Sus polémicas prescripciones están adaptadas para pobres y ricos. Para los primeros, simiente de acederas, bolo arménico o tierra sellada. Para los segundos, remedios tan extravagantes como la raedura de unicornio, limaduras de oro o, si se es viejo, confortando su vientre acostándose con un niño o doncella tierna carnosa. Singular eficacia atribuye a la música como medio de precaverse del contagio.

Casi siempre se optaba por habilitar un hospital para atender a los epidemiados, que sería instalado en espacios liminales del casco urbano o incluso extramuros, en lugares soleados y al abrigo de vientos funestos. Para hacerlo se podía adaptar un edificio que fuera capaz de albergar un elevado número de enfermos, como el templo de una iglesia o una ermita, o destinar para tal fin uno de los hospitales ya existentes en la ciudad.

Un ejemplo de reutilización hospitalaria fue la habilitación del Hospital de las Cinco Llagas en la peste de Sevilla de 1649. Fundado el siglo anterior para atender mujeres de males que no fueran contagiosos, por sus grandes dimensiones y con el apoyo de numerosas donaciones particulares se abrieron casi una veintena de nuevas salas para asistir a los apestados, a los que se proporcionaban los alimentos y medicinas a través de un torno. Los contagiados fueron puestos bajo el cuidado de enfermeras y enfermeros religiosos muy experimentados en la asistencia hospitalaria.

EN EL HOSPITAL DE APESTADOS. La imagen que a menudo se traslada a través de las películas sobre el estado caótico, insalubre y mortífero de los hospitales de apestados en tiempos pasados responde a un arquetipo poco ajustado a la realidad. De hecho las descripciones que han dejado tratadistas como Jiménez Savariego referidas al hospital de Antequera pueden sorprender por las semejanzas de algunas medidas respecto a las que actualmente se toman. Aunque las salas de los enfermos en el hospital renacentista continuaban siendo colectivas, entre las principales precauciones que se tomaban era la separación de hombres y mujeres, colocando aparte a los llagados y a los convalecientes.

La realidad asistencial otorgó tanta importancia al remedio de las enfermedades del cuerpo como a la confortación de los tormentos del espíritu. Los tratados reconocen la causa divina de la pestilencia

Actividad cuidadora en un hospital.

La música amansa la fiera

-

El médico jiennense Alonso de Freylas, a comienzos del siglo XVII, recomienda la música como un buen preservativo contra la peste, por su doble acción sobre el aire y sobre el individuo susceptible, que aterrado por los funestos efectos de la epidemia le serviría para distraer la imaginación. Según el galeno, las voces agradables y consonancias proporcionadas por instrumentos bien atemperados, tienen la propiedad de mover el aire herido y verberado por la infección, siendo enmendado con la concordancia de sonidos. También muda el ánimo triste de las personas, trocándolo alegre y resistente ante la fuerza de la enfermedad.

Con los ingresados solo podían permanecer los enfermeros y enfermeras y otros sirvientes, que lo hacían de manera permanente y sin salir al exterior. Para los médicos, cirujanos y barberos sangradores con asistencia exclusiva en el hospital, o les destinaban habitaciones separadas dentro del propio establecimiento para que no tuviesen comunicación externa, o se autoconfinaban en sus casas. Para entrar en el hospital vestían un ropaje especial hecho de bocací, una tela basta de hilo morado que no podían sacar a la calle y que se quemaba cada cierto tiempo.

Para mejor precaverse, se recomendaba a los profesionales sanitarios que evitasen las respiraciónes profundas, acudiendo a hacer las visitas bien descansados, lavándose el rostro, boca y manos con vinagre y agua rosada. Y al finalizar su trabajo lavarse con vinagre y agua de buen olor. Se requería entereza de ánimo para desempeñar un trabajo tan duro, recomendando acudir a la oración frecuente y absteniéndose de llegar al hospital en estados alterados o con miedo.

La salubridad del hospital se lograba saneando diariamente las salas con sahumerios olorosos, evacuando los vasos inmundos de las excretas y teniendo especial cuidado con la manipulación de los residuos procedentes de las sangrías, la apertura quirúrgica de bubones y el vaciado de apostemas y landres. Estos eran quemados en un cercado fuera del hospital junto con los paños y ropas de los contagiados. Podemos hacernos una idea del paisaje humeante de una ciudad apestada, donde las piras purificadoras se confundían con las fogatas olorosas destinadas a disipar la corrupción del ambiente.

PROFESIONALES. No era fácil contar con profesionales adecuados para asistir en tiempos de peste. La proclama cito, longue, tarde (huye pronto, vive lejos y regresa lo más tarde que puedas) alentaba a algunos médicos y cirujanos timoratos a abandonar la ciudad ante las primeras noticias de la peste, a la vez que otros sirvieron de ejemplo de entrega al cuidado de los apestados.

Por su audacia, algunos se hicieron ricos y famosos, exigiendo fuertes honorarios por sus servicios. Pero fueron más los profesionales y ministros que sucumbieron en acto de servicio, especialmente entre los que asistían en los hospitales, lo que dificultó poder contar con personas dispuestas a prestar asistencia.

El ayuntamiento de Andújar, en la epidemia de 1602, solicitaba a los propios convalecientes del hospital que se quedaran a cuidar a los contagiados, y cuando esto no fue posible pidió al corregidor que excarcelase al preso Luis del Valle para que realizara tal menester.

Esto no ocurría cuando se utilizaban hospitales ya existentes y por tanto con su propia dotación de personal. En este caso, los enfermeros no podían negarse a prestar asistencia, ya que en su mayoría eran religiosos sometidos al voto de obediencia. Aunque cualitativamente significaba mucho más, pues suponía poner al servicio de los epidemiados un modelo de enfermería de orientación cuidadora muy profesionalizado, que estaba muy por encima del efecto de reclusión buscado con la instalación de los hospitales provisionales de apestados.

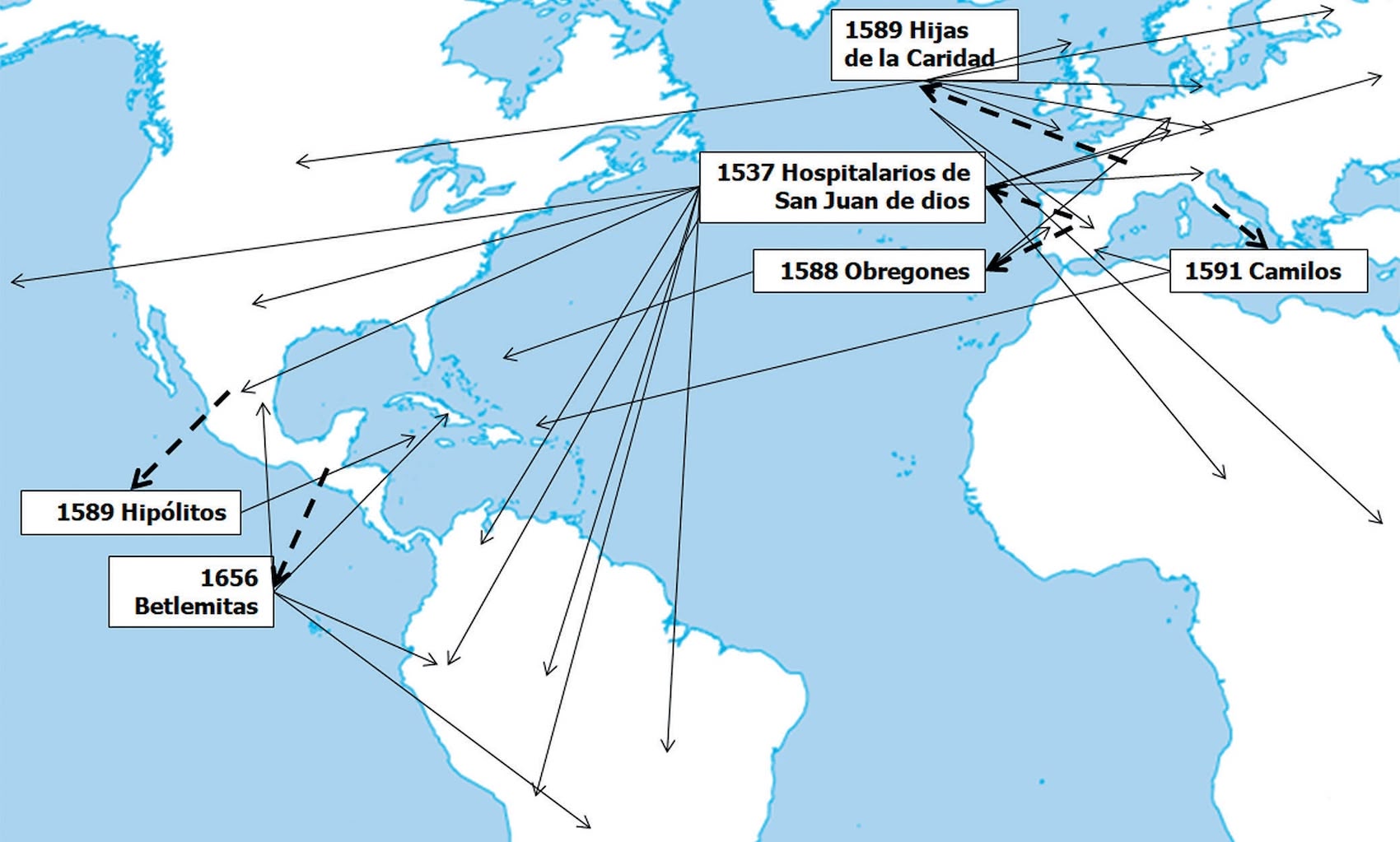

ALIVIAR CUERPO Y ESPÍRITU. En la España del Antiguo Régimen, las instituciones hospitalarias estaban en su mayor parte tuteladas por la Iglesia, con independencia de quiénes fueran los fundadores. El concilio tridentino reforzó esta posición, favoreciendo la reforma de los hospitales como centros desde donde practicar las obras de misericordia. Al arrimo contrarreformista y como solución al encendido debate entre los humanistas sobre el asunto del socorro de los pobres, florecerán un tipo de congregaciones llamadas del cuarto voto o de la hospitalidad, que adoptaron la forma de verdaderas redes hospitalarias, diseminando sus instituciones por todo el mundo católico.

El ayuntamiento de Andújar solicitaba a los propios convalecientes que se quedaran a cuidar a los contagiados y, cuando esto no fue posible, pidió al corregidor que excarcelase a un preso para tal menester

Expansión de las principales órdenes con voto de hospitalidad en los siglos XVI-XVII.

Oro, fuego y castigo contra la peste

-

El enfermero Simón López, siguiendo la doctrina del doctor Mercado, resume las medidas que debían emplearse para combatir la peste: "el oro, para no reparar en cosa ninguna que se ofrezca; el fuego, para quemar ropa y otras cosas, que ningún rastro quede de ellas; castigo público y riguroso, sin excepción, para quien quebrantare las leyes y orden que se les diere en orden a la cura de la peste y defensa de la república".

El enfermero era el responsable de mantener las medidas higiénicas del hospital, además de estar presente en todas las visitas que realizaban los médicos, cirujanos y sangradores para aplicar los remedios

El Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla en 1668 en una acuarela de Pier Maria Baldi.

Los hospitalarios de San Juan de Dios, surgidos en la Granada del siglo XVI, llegaron a tener en la siguiente centuria hasta 225 hospitales, casi cinco mil camas a disposición de las clases más menesterosas. Otras congregaciones surgidas en esta época fueron los Enfermeros Obregones, las Hijas de la Caridad, los Camilos y un número indeterminado de pequeñas confraternidades erigidas para la gestión de una sola institución, como fue el caso de la hermandad del hospital de la Caridad de Sevilla.

Las nuevas fundaciones resultaron beneficiadas por las políticas de reducción de hospitales promovidas por la corte filipina, al agregárseles las rentas de numerosas fundaciones incapaces de realizar sus funciones asistenciales.

Lo cierto es que estos hospitales de la modernidad, especialmente los gestionados por juandedianos y obregones, introdujeron profundas reformas en el modelo asistencial, como la orientación curativa, la segmentación de enfermerías por áreas especializadas, la profesionalización de la gobernanza o la instauración de escuelas de enfermeros.

Correspondientes a este periodo se imprimieron una veintena de manuales de instrucción de enfermeros que hoy nos permiten conocer cómo eran los cuidados hospitalarios procurados por enfermeros con un alto nivel de profesionalización. Uno de los textos más singulares es el Directorio de Enfermeros (1651), escrito en su madurez por Simón López, un enigmático enfermero-barbero que no desvela el hospital donde ejerció durante largos años.

Por este manuscrito podemos conocer el tipo de cuidados que los enfermeros hospitalarios prestaban a los aquejados de achaques pestilenciales, incluidos la peste, la viruela, el garrotillo o el sarampión.

El enfermero era el responsable de mantener las medidas higiénicas del hospital, ya mencionadas más arriba, además de estar presente en todas las visitas que realizaban los médicos, cirujanos y sangradores para tomar buena nota y aplicar los remedios que fueran prescritos a los enfermos, elaborando las medicinas y preparados cuando no había boticario a tal propósito.

Pero sobre todo, era su función atender las necesidades básicas del enfermo hospitalizado, que había que extremar tratándose de pacientes infecciosos: la eliminación de fluidos corporales, el reposo nocturno y el ejercicio físico moderado, la higiene diaria, con especial referencia a las sofisticadas técnicas para muda de los camisones de los enfermos y ropa de las camas, la ventilación y climatización de las salas para mantener la temperatura óptima en cada época del año. A todo ello había que sumar la confortación espiritual de unos enfermos y también de unos enfermeros y enfermeras que en un elevado porcentaje morían en el hospital.

Especial importancia otorgaba el cuidado de enfermería a los regímenes dietéticos, que en general estaban sustentados en comidas frugales, de calidad pero de fácil digestión. Había que tener mucho cuidado de no consumir productos contaminados y los cosechados en tiempos de peste, especialmente los cultivados con aguas sospechosas. Se utilizaban alimentos considerados verdaderos preservativos contra la pestilencia, como las guindas frescas o en conserva para desayunar o el consumo diario de higos secos, así como otras prácticas cotidianas como la de colocar en la boca del enfermo una ramita de canela, cidra, limón o una hoja de ruda.

En la dieta de un apestado no habían de faltar las frutas, la carne asada y el puchero de verduras, o ensalada para la cena, aderezándose con salsas de limón, vinagre o perejil, y acompañándose de pan cocido de un día para otro. En cuanto al agua, Simón López recomendaba tomarla previamente cocida con raíz de escorzonera o de lenguabuey, con una rodaja de canela.

Los testimonios de Simón López, Andrés Fernández, Agustín de Victoria y otros enfermeros reformadores en la época moderna nos ayudan a desmontar la idea distorsionada que tenemos del cuidado de las personas en tiempos de epidemias. En nuestros días estamos muy habituados a escuchar en los medios de comunicación a profesionales sanitarios que muestran su desgaste por la duración y las condiciones de tensión que han de afrontar en el cuidado de pacientes con COVID-19.

No ha de extrañarnos que en las pestilencias de la Andalucía del Antiguo Régimen, donde la muerte se cebaba por igual entre enfermos y profesionales, estas tensiones encontraran alivio a través de prácticas religiosas profundamente enraizadas en la cultura popular del andaluz. No es que en este tiempo se primase la atención a las necesidades espirituales por encima de las corporales, como se suele afirmar. Sino que la religiosidad era el mecanismo de escape ante un fenómeno tan misterioso como una epidemia y ante la frustración que suponía la relativa ineficacia de los remedios utilizados en ese tiempo. Tal vez por ello el pintor anónimo del cuadro del Pozo Santo se empeñase en mostrar a la posteridad la labor de las personas consagradas que se entregaron al auxilio de los apestados a riesgo de su propia vida.

Más información:

-

Amezcua, Manuel

Cuidados y Sociedad en la España Moderna. Materiales para la historia de la enfermería en los siglos XVI-XVII. Col. Pro-Tesis, 2, Fundación Index, Granada, 2019.

-

Carreras Panchón, Antonio

La peste y los médicos en la España del Renacimiento. Instituto de Historia de la Medicina Española, Universidad de Salamanca, 1976.

-

García Martínez, Manuel Jesús

"La hospitalización y la peste en el siglo XVII en Directorio de Enfermeros, de Simón López" en Erebea, 2014, 4, PP. 119-143.

-

González Silva, Oliva y Amezcua, Manuel

"Arte y sociedad ante una catástrofe apocalíptica: el lienzo de la peste de 1649 en Sevilla" en Temperamentvm, 2020; V16, e13207.