La lucha contra el contagio

Política sanitaria en tiempos de epidemia

Cuando las autoridades municipales tenían conocimiento de la proximidad alarmante de alguna grave afección que estuviera asolando lugares más o menos cercanos, o localidades distantes y lejanas con las que se tenía variados tipos de contactos e intercambios, saltaban las alarmas. Lo primero que se planteaba desde el gobierno local era la necesidad de informarse debidamente sobre la naturaleza y malignidad de la enfermedad que se propagaba. Se quería disponer de noticias veraces de lo que realmente estaba ocurriendo. Un medio para obtenerlas era el recabar de las autoridades de los sitios implicados, o de otros informantes, que comunicasen cuanto sabían de lo que sucedía en los lugares infectos. O bien utilizar el procedimiento que se creía más fiable de nombrar a personas idóneas (normalmente facultativos expertos) para que visitasen tales sitios y conociesen directamente los hechos.

De todas formas, cuando una epidemia se extendía por una zona determinada, las noticias sobre ella se transmitían rápidamente por variados canales de un sitio a otro. Crecían los rumores y los avisos alarmistas llegaban de distintas fuentes, la mayoría de las veces antes de que se produjera la reacción oficial, de modo que cuando se establecían los primeros controles preventivos la preocupación popular ya se había desatado y se sentía la tensión.

Por ello, tras conocerse por una u otra vía la amenaza de una posible acometida maligna, resultaba apremiante, por un lado, recordar y hacer cumplir las normas municipales de higiene pública, para evitar que surgiese en el propio interior del caserío un foco infeccioso; por otro, establecer el adecuado cordón sanitario que impidiese la irrupción del contagio que se difundía por tierras aledañas.

Se pretendía conseguir primeramente que los miasmas (gérmenes patógenos) no se desarrollaran dentro del recinto urbano a causa, según se creía, de la suciedad imperante, de las aguas estancadas o de la acción contaminante de los residuos industriales y de los restos de animales en putrefacción. Para eso se ordenaba una y otra vez que se limpiasen las calles y plazas, que se llevase la basura a los estercoleros localizados extramuros, que se tuviera en cuenta el peligro que suponían las lagunas, etc.

La preocupación por el aseo urbano pasaba entonces a un primer plano. Había que hacer efectivas las normas que estaban promulgadas y que de forma repetida se incumplían. Insistentemente se reiteraba la necesidad de su debido cumplimiento, queriéndose vencer las inercias y la dejadez con las que todos actuaban (tanto las autoridades como los particulares) en la permanente y nunca resuelta problemática de la insalubridad pública y privada.

Una amplia experiencia frente a las epidemias se fue acumulando en las ciudades andaluzas desde que se sucedieron A H A las oleadas de la segunda mitad del siglo XIV, seguidas luego por los fuertes y más espaciados embates que se dieron a lo largo de la temprana modernidad. Ello hizo posible que, poco a poco, se desarrollase una serie de medidas con el objetivo fundamental de contener o repeler las persistentes acometidas. Aunque no se tenía un claro conocimiento de la tipología del morbo que atacaba.

Óleo La plaza del mercado de Nápoles durante la peste de Domenico Gargiulo (1656).

La convivencia de personas, animales y parásitos, sobre todo en los ambientes donde imperaba la pobreza, facilitaba notablemente el contagio. Dadas la falta de higiene corporal y del entorno en que se vivía, y las miserables condiciones de los habitáculos donde se acogían los sectores populares, no era de extrañar que el mal se extendiese rápida y ampliamente desde que hiciera acto de presencia. Al desconocerse su etiología, no se actuaba en la dirección correcta, de modo que los remedios terapéuticos que se aplicaban (purgas y sangrías), o las matanzas de animales que se ordenaban, como por ejemplo de perros y gatos, de caballos o bueyes, no resultaban apropiadas.

QUEMA DE OBJETOS. No ocurría lo mismo con otra práctica que también fue frecuente: quemar los tejidos de los muebles y los vestidos de las personas infectadas, fundamentalmente los de lana, ya que se pensaba que los miasmas que provocaban el contagio se adherían, pues eran pegajosos, a tales enseres y telas. La idea se deducía de forma simple al observarse que las personas enfermaban rápidamente al ponerse en contacto con ropas, pieles y alfombras, lo que no ocurría al tocar otros materiales más deslizantes y rígidos, como por ejemplo madera, mármol o piedra. En definitiva, la costumbre de quemar los artículos textiles, especialmente los de lana, pudo resultar útil para combatir de alguna forma el contagio, ya que no los miasmas sino más bien los parásitos, verdaderos responsables, sí que se debían encontrar en gran número en dicho tipo de tejido.

CORDÓN SANITARIO. Complementando las medidas que se tomaban para el aseo urbano, se ponía en vigor el segundo paquete de disposiciones para precaver que el mal pudiera aproximarse y traspasase la muralla que servía de cinturón defensivo. El cordón sanitario que se montaba en los alrededores abarcaba varios círculos concéntricos que con un radio de mayor a menor distancia aspiraba a preservar al núcleo urbano de la invasión del contagio. En las vías y rutas más importantes de acceso, también en los caminos secundarios, se ponían comisarios y guardias que controlaban la llegada de personas y mercancías con la finalidad de que no pasase nadie ni nada que pudiese estar infectado.

Pero como era relativamente fácil rebasar la vigilancia de las proximidades, en el mismo perímetro amurallado se redoblaban las precauciones. Consiguientemente, junto a las puertas que destacaban por su concurrencia, se fijaban unas tablillas donde constaban los lugares más o menos cercanos que ya estaban afectados. Asimismo, en dichos accesos se situaba la correspondiente guarda que inspeccionaba la entrada y salida de todo aquello que fuera susceptible de estar contaminado, con la obligación de pedir y revisar las cédulas sanitarias que se emitían para demostrar que las personas y los bienes que llevaban no se encontraban infectados. Se cerraban las puertas por la noche y si resultaba imprescindible igualmente se hacía durante el día, lo que implicaba el aislamiento casi completo. Además, ya en el interior, se incrementaba la vigilancia sobre los barrios más próximos a la cerca, así como en toda la zona periférica y en sus inmediaciones.

Pese a tales precauciones, que fueron ganando eficacia a medida que el tiempo transcurría y se perfeccionaban los mecanismos defensivos, a veces el morbo lograba introducirse en el caserío, lo que podía ocurrir si se había bajado la guardia preventiva o, transcurrido un período tranquilo sin que se sufriese contagio alguno, los controles no estaban operativos y las disposiciones establecidas no se cumplían.

Pero lo más preocupante resultaba ser que, habiéndose producido la invasión, no se tenían en cuenta las recomendaciones y procedimientos pertinentes, con el resultado de la propagación rápida del morbo y el aumento de las víctimas, sobre todo entre los desfavorecidos. Los más necesitados incluso se apropiaban de los enseres y vestidos infectados que la gente arrojaba desde las viviendas a las calles. Asimismo, era perniciosa la actuación de los ropavejeros que iban por las casas comprando los utensilios y camas de los que morían, para revenderlos en cualquier sitio sin advertir al comprador su procedencia, ni el riesgo que corría al adquirirlos.

Si se incumplían las medidas establecidas, otras variadas prácticas también se mostraban peligrosas, a saber, que los enfermos estaban en contacto con los sanos, creciendo de esta manera la infección; que las casas en que morían no se cerraban y, si acaso se hacía, se habitaban luego muy pronto; que no había cuarentena en las morberías, ya que los atacados que no fallecían los dejaban volver a los pocos días a sus hogares; que los ministros y sirvientes de los lazaretos disfrutaban de excesiva libertad, pues entraban y salían sin impedimento ni control, mezclándose peligrosamente con el vecindario, y que en dichos centros había mucho desorden y negligencia; que se dejaba entrar en la ciudad a los enfermos que venían desde sitios que estaban contagiados, pues faltaba la guarda de muros y puertas de la cerca o se confiaba aquella a subalternos incapaces y venales que nada hacían para evitar la intromisión.

Lo primero que se planteaba desde el gobierno local era la necesidad de informarse debidamente sobre la naturaleza y malignidad de la enfermedad: había que disponer con prontitud de noticias veraces

Cercando el pueblo

-

"Conviene que, al punto que se sepa la enfermedad en los lugares comarcanos, lejos o cerca, se ponga en la guarda de la República toda la diligencia posible, cercando el pueblo por parte bien apartada de las puertas o muros… Es también muy necesario que en la dicha cerca no haya más que una puerta o dos, si la ciudad fuere muy extendida y grande, y que en ellas se pongan personas confidentes que registren y sepan con diligencia de qué provincias y lugares vienen los forasteros, para que por ningún ruego, amistad, parentesco o interés dejen entrar a ninguno que venga de lugar apestado ni haya pasado por él… Ni ningún vecino salga de la ciudad o pueblo a comunicar, tratar, ni visitar persona de los pueblos donde hubiere la enfermedad, por ningún caso ni razón… Por cosa precisamente necesaria, deben los Gobernadores proveer que, al punto que se empiece a guardar el pueblo, se busquen y dispongan una, dos o tres casas fuera del pueblo, y de la cerca que de nuevo se hiciere para que, al tiempo que empezare la necesidad, sin que haya dilación de un solo día, el primer enfermo que se sintiere apestado se mude a la dicha casa, donde se han de curar los que más hubiere, y de allí, el que sanare, se ponga en la otra, para convalecer, y en la otra pueda estar Capellán, Médico, Cirujano, botica y barbero, porque en ningún caso conviene que este ministerio se haga dentro del pueblo".

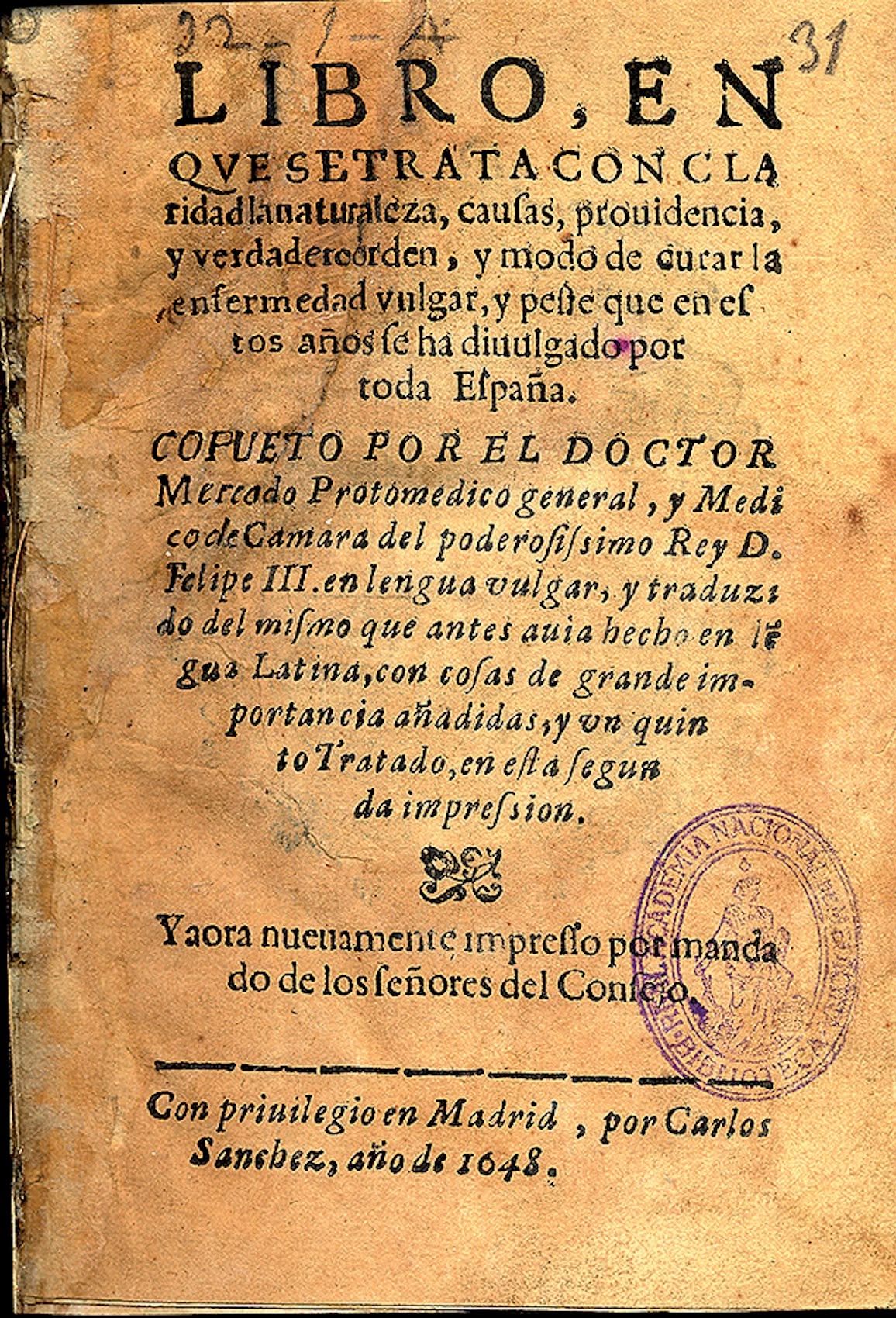

Luis de Mercado: Libro de la peste, 1599.

En las vías y rutas más importantes de acceso, también en los caminos secundarios, se ponían comisarios y guardias que controlaban la llegada de personas y también de mercancías

OPERATIVO SANITARIO. Tales circunstancias ponían de manifiesto que había numerosas imperfecciones en el sistema montado para combatir el contagio. En ocasiones se lograba evitar que el mal se propagase, pero en otras no era posible. Había entonces que luchar contra la realidad de su presencia intramuros y adecuar la política sanitaria a la temida situación. Desde esos momentos, se ponía en práctica un proverbial operativo sanitario con la intención de contrarrestar y mitigar los previsibles estragos que se iban a producir.

La colaboración de los profesionales de la medicina se consideraba absolutamente necesaria. Tras detectarse los primeros casos de afectados, la autoridad municipal reunía de inmediato una Junta de Salud para que dictaminase sobre la naturaleza del mal que atacaba y acerca de lo que debía hacerse. Oído el parecer de los médicos, a ella le correspondía en última instancia decidir qué debía hacerse.

Las cuestiones prioritarias que se planteaban solían ser variadas. Había que diagnosticar si se trataba de una afección grave, de su malignidad y de la posibilidad de que resultase contagiosa. En caso de que lo fuera, se hacía imprescindible a juicio de algunos formar un lazareto para aislar a los infectados, especialmente a los pobres, ya que los pudientes eran atendidos en su propia casa. También surgía la duda de si se declaraba oficialmente la existencia de la epidemia o si, en cambio, se mantenía en secreto durante el tiempo que se pudiera. De todas formas, la inquietante noticia no tardaba en difundirse y a pesar de que los primeros damnificados eran trasladados ocultamente al lazareto, pronto se sabía que el mal estaba ya dentro de la ciudad.

A partir de aquí, había que tener un conocimiento exacto y minucioso de la evolución y extensión del contagio. Para tal fin resultaba necesario realizar un seguimiento riguroso, tarea en la que se implicaba directamente a los jurados de las collaciones y a los médicos que asimismo se adscribían a las circunscripciones. Eran los encargados de informar de los casos que fueran conociendo para que, si se consideraba conveniente en función del estatus social del enfermo (si el infectado malviviese en situación de pobreza o necesidad), se ordenase su rápido traslado e ingreso en algún lugar de reclusión de los que a tal fin se estaban creando. Lo usual era levantar en función del número de enfermos que hubiese uno o varios hospitales provisionales en las afueras.

Dentro del capítulo preventivo las opciones que se ofrecían eran múltiples e iban desde la profilaxis de tipo tradicional a la higiene, desde los regímenes dietéticos a las recomendaciones sobre el vestir, desde la magia a la religión. Se recomendaba el consumo de toda una serie de drogas (el bolo armenio, la salvia y otras similares), además de la elaboración de la triaca (preparado farmacéutico compuesto por muchos ingredientes que variaban según fórmulas distintas en función de los fines que se pretendían conseguir); se recurría a las reliquias, a los talismanes, a los rituales cabalísticos y a la alquimia; se limpiaban, en la medida de lo posible, las calles, y se alzaban hogueras purificadoras en las encrucijadas; se buscaba la protección de los olores fuertes y llevar ropas muy perfumadas; se hacían rogativas, procesiones y otros rituales de oración y penitencia; etc.

Hospital de la Sangre de Sevilla. Grabado de 1738.

A propósito de la epidemia de peste de 1580, recomendaban que se encendieran fuegos en las calles, quemando madera aromática para purificar el ambiente, y que se usasen grandes cantidades de vinagre

Se pensaba que una buena dieta ayudaba a escapar del contagio, y que la debilidad física, también la obesidad, predisponían a contraer el mal, por lo que se prescribía unos sofisticados regímenes dietéticos compuestos sobre la base de alimentos "sutiles y ligeros". La realidad social, sin embargo, ponía serias limitaciones respecto a los sujetos que se podían beneficiar de ellos, pues quedaban fuera del alcance de los sectores populares, muy alejados en sus posibilidades de consumir los comestibles que se prescribían. Las recomendaciones iban destinadas fundamentalmente a los minoritarios grupos de gente acomodada y pudiente, clientela por otro lado casi exclusiva de los profesionales médicos. En líneas generales creían que el adecuado régimen dietético preventivo era el que carecía de alimentos que podían producir humores gruesos o favorecer la corrupción. Pero surgían discrepancias a la hora de concretar las viandas que más fácilmente se pudrían.

Para los individuos ya contagiados, los galenos aconsejaban igualmente productos de calidad, especialmente carnes selectas, siendo las más idóneas los faisanes, perdices, capones o gallinas, y en un tono menor los conejos, liebres o cabritos. Obviamente se recomendaba tomar, además, pan muy blanco y buenas frutas. Todas estas viandas, de nuevo hay que decirlo, solían brillar por su ausencia en la escasa y monótona comida (compuesta en su conjunto por alimentos inferiores) de las clases humildes, y en la que se solía administrar a los ingresados en los lazaretos.

Basándose en la creencia de que la causa de la propagación maligna era la corrupción del aire, los profesionales sanitarios solían dar los consejos que estimaban más oportunos. He aquí una muestra concreta: a propósito de la epidemia de comienzos de la década de 1580, recomendaban que se encendieran fuegos en las calles, quemando madera aromática para purificar el ambiente, y que se usasen grandes cantidades de vinagre con el mismo propósito. Indicaban las habituales precauciones: la importancia de quemar basura y vestidos infectados, aislamiento de los enfermos y necesidad de una dieta saludable.

Advertían a los funcionarios municipales que se asegurasen del buen estado del pescado y del cerdo que se vendía al público, y que se redujera la venta de fruta, pues se pudría con rapidez. Se debía asegurar que las farmacias estuvieran bien provistas de los medicamentos adecuados, como los bezoares, que se suponía poseían virtudes como antídotos, y las elaboradas mezclas de múltiples ingredientes llamadas "mitritato" y "triaca". También se debían evitar las aglomeraciones, procurando no juntar mucha gente.

LIBRO DE LA PESTE. Lo expuesto acerca de las medidas sanitarias a adoptar cuando hubiese amenaza de contagio, alcanzó un momento culminante a raíz del embate que se extendió por Andalucía y buena parte del territorio peninsular a finales del quinientos. La figura relevante de aquella coyuntura epidémica fue Luis de Mercado. Médico de Cámara de Felipe II y Protomédico General, era el rector de la política sanitaria de la monarquía. Su Libro de la peste se convirtió en la referencia esencial de la lucha contra el mal. Una orden real de 1599 le mandaba dar a conocer de manera comprensible para todos, en lengua vulgar, las medidas que consideraba más pertinentes para enfrentar el contagio, las cuales había puesto por escrito en latín el año anterior. En el mismo año se hizo la edición de la obra. De ella interesa especialmente el Tratado II: De la guarda y providencia que debe haber para la defensa de las Provincias, Ciudades o Repúblicas.

El asunto de la vigilancia preventiva que inexcusablemente debían organizar las localidades que no estuviesen infectadas constituía un elemento clave del tratado. Mercado indicaba que la tarea fundamental de quienes debían controlar las puertas era la de no permitir que entrase ropa o persona alguna que no tuviese el pasaporte expedido en los controles exteriores. Quienes carecieran de él serían detenidos y encarcelados, y la ropa que trajesen quedaría embargada, fuera de los muros de la ciudad, entretanto se decidía qué hacer con ella. La certificación o autorización de paso que permitía el acceso al interior, la que se entregaba a los que vigilaban las puertas, se tenía que romper un poco por el centro para que no fuera posible utilizarla más, de modo que una vez rota no sirviera para otra vez.

Traslado extramuros de los cadáveres de los muertos por peste en Perugia. Detalle del óleo Madona de la misericordia de Benedetto Bonfigli (1450).

Tocados del mal contagioso

-

"Desde los últimos meses del año de 1648 se guardaba la ciudad de las de Cádiz, Sanlúcar, Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y otros lugares de su contorno, por estar tocados del mal contagioso. Y se reconocieron en Triana, San Bernardo y casas del Arenal y Torre del Oro que en algunas habían muerto algunas personas que habían venido de estos lugares heridas de este contagio. Y con secreto había las justicias puesto el remedio que les pareció conveniente, por lo cual así ellas como los vecinos estaban con gran cuidado y temor".

Memorias de Sevilla, s. XVII.

METRÓPOLI HISPALENSE. Pero las recomendaciones teóricas de tipo generalista tenían que adaptarse a la realidad que se vivía en cada una de las localidades afectadas. Vamos a coger como referencia específica y paradigmática lo que estaba sucediendo por aquellas mismas fechas de finales del quinientos en la metrópoli hispalense, la mayor y más populosa urbe andaluza.

Su muralla defensiva no resultaba difícil de rebasar, bien por la parte superior o bien aprovechando los resquicios que con el tiempo se habían abierto. Eso explicaba el curioso requerimiento municipal de que ningún individuo entrase ni saliese por encima de la cerca o las puertas, ni por otros saltaderos ni lugares inadecuados.

Otro motivo de preocupación lo planteaba la existencia de numerosos hospedajes donde se alojaban quienes venían a la capital. Se localizaban de forma dispersa intramuros y en los alrededores, y constituían un evidente peligro ya que podían albergar a individuos infectados y servir como depósitos de ropas contaminadas que hubiesen logrado evadir la vigilancia que se había dispuesto. No era casual que se diera la orden de que nadie, ni mesonero, ni dueño de posada, acogiese en el recinto urbano y en los arrabales, en heredades y casas de placer, que estuviesen a una legua de distancia, a personas y ropa que no trajesen pasaporte.

Por su parte, los responsables sanitarios reclamaban una limpieza extraordinaria en todos los barrios, que se cerraran los caños, que se contratase la extracción rápida de inmundicias, que se desalojaran las casas y los corrales de vecindad donde se hacinaba la gente humilde en cuanto se padeciera en uno de ellos la infección.

Además, declaraban perjudiciales los cereales que hubiesen llegado en barcos (el "pan mareado"); instaban a que las comisiones de plazas y mercados de abastos reconociesen la fruta, retirando de la venta lo mismo la que hallasen por madurar que la añeja o pasada de sazón; y que se prohibiera el atún, la carne mortecina y el pescado que comenzase a oler.

Igualmente, consideraban necesario que se suprimiesen los baños del río, que se cerraran las escuelas, que se suspendieran las comedias y bailes de negros, y que se quitasen los mercadillos que se celebraban los días de fiesta. En definitiva, proponían todo aquello que les parecía como dañino e insalubre, en función de unos conocimientos médicos que partían de la teoría miasmática, de la diferenciación selectiva de los alimentos, del temor a la inmersión, del rechazo de las aglomeraciones humanas y de ciertas actividades lúdicas que pudieran favorecer la difusión morbosa.

Una preocupación especial de las autoridades locales era la generada por la amplia presencia y el deambular de la gente empobrecida, ya que según se creía constituía un potencial peligro de transmisión epidémica. La situación había que tenerla en cuenta, aunque solo fuera por la amenaza que, en opinión de los grupos dominantes, suponía la existencia de tal muchedumbre errando por calles y plazas.

Las crisis de subsistencia que se sufría en los campos circundantes dejaba sentir sus efectos en forma de avalancha humana que se precipitaba hacia la capital buscando la supervivencia. A las pobres familias que llegaban había que sumar la masa de menesterosos que ya se encontraba presente en el interior del recinto urbano. ¿Qué hacer con ellas? ¿Cómo socorrerlas? El problema venía de lejos y no había medios ni procedimientos para solucionarlo.

Consideraban necesario que se suprimiesen los baños del río, que se cerraran las escuelas, que se suspendieran las comedias y bailes de negros, y que se quitasen los mercadillos de los días festivos

Pese a las medidas preventivas adoptadas, el agente patógeno había logrado eludirlas. Se detectaban cada vez más casos de atacados, que eran socorridos en el recién creado lazareto. No obstante, inquietaba la posible transmisión al exterior de la infección que imperaba en su interior. Con las personas que allí trabajaban o los frecuentaban se debían tomar precauciones. En un principio, fue intención de las autoridades sanitarias vigilar y restringir la libertad de movimientos, pero como eso no resultaba suficiente y se incumplían las normas establecidas, se tomaba la drástica decisión de prohibirles la salida, especialmente a quienes estaban más en contacto con los enfermos (médicos, cirujanos, barberos, enfermeros, etc.).

Con el fundamento de un criterio similar, se ordenaba que aquellos otros individuos que se relacionaban con los inficionados y los pacientes, que tras la convalecencia abandonaban el recinto, debían mostrar en público algún signo distintivo o identificarse mediante un objeto determinado.

Por parecidos motivos precautorios tenían que poder reconocerse las viviendas en las que había penetrado el mal y hubiesen fenecido sus moradores, de ahí que fuera conveniente nombrar a unos delegados para que pusiesen señales en las puertas de las casas que se cerraran por haber muerto en ellas los dueños, las cuales no se podían habitar mientras durase el contagio.

LA MORBERÍA. Ante la propagación epidémica, las autoridades municipales sometieron al dictamen de los responsables sanitarios otras cuestiones. Entre ellas la de cómo se debía organizar para su mejor funcionamiento la morbería; qué personal había que asignarle y cuáles eran los medicamentos más adecuados; si procedía o no llevar hasta ella a los enfermos que pudiesen costearse ellos mismos su socorro; qué se había de adoptar para combatir más eficazmente el contagio. A tal fin se consideraba pertinente llevar un registro minucioso de los infectados, de las defunciones que se producían y de las convalecencias que se daban.

De hecho, por requerimiento de la autoridad concejil los médicos, cirujanos y barberos estaban obligados a suministrar partes de denuncia de los casos de atacados que encontrasen, en un intento de tener datos actualizados sobre la evolución epidémica. Al mismo tiempo, el cabildo secular designaba entre sus miembros a unos diputados que debían actuar a modo de inspectores o comisarios. Distribuidos por distritos tenían que notificar diariamente al consistorio el estado de salud de los sectores urbanos que les habían correspondido.

También era su responsabilidad disponer que, en especial los enfermos pobres que hallasen, fuesen ingresados en la morbería. Sus pertenencias personales debían ser entregadas a los servicios sanitarios con el fin de que todos los objetos y enseres que pudieran estar contaminados fueran destruidos por el fuego. Para complementar la labor de vigilancia municipal y poder descubrir pronto a quienes estaban atacados, se requería que varios equipos de operarios auxiliares a título de enfermeros, vestidos de forma especial y llamativa para ser fácilmente reconocidos como tales, se encargasen de recorrer el entramado urbano en busca de inficionados y de trasladarlos inmediatamente al centro de aislamiento, para lo cual se procuraba que hubiese el personal necesario y un suficiente número de sillas disponibles.

San Roque intercediendo por las víctimas de la peste.

San Carlos Borromeo rezando para liberar a Milán de la peste.

San Roque con San Antonio, San Nicolás y San Adrián y enfermos de peste.

Grabados con santos que intervienen para ayudar a las víctimas de la peste

Con tales disposiciones, junto a otras no reseñadas que apuntaban en el mismo sentido, se intentaba impedir que el contagio progresase. Pero el mal se extendía por la ciudad, al igual que lo hacía por la tierra circundante, de ahí que fuera necesario que las medidas de choque que se estaban aplicando en la capital se adoptasen en las circunscripciones, más o menos lejanas, que pertenecían a su jurisdicción. Había que contactar con las autoridades locales, instándoles a que enviasen por medio de los médicos, cirujanos y barberos de cada sitio, los datos epidémicos pertinentes. Se quería conocer si en la villa o lugar correspondiente se había sufrido o si en ese momento se padecía el contagio, y de ser así en qué estado se encontraba; si había víctimas, cuántas y en qué circunstancias se producían; si tenía hospital; si había vigilancia apropiada; etc.

Se trataba de un conjunto de disposiciones que buscaba contrarrestar la difusión epidémica por el territorio, lo mismo que se estaba intentando conseguir, aunque sin éxito, en el interior de la metrópoli. No obstante, pese a este fracaso, cabía la esperanza de que en otras situaciones de riesgo que se presentasen, como ya había sucedido en ocasiones anteriores, pudieran conseguirse mejores logros. La lucha contra el contagio, que se venía entablando desde tiempos pretéritos, se mantendría activa en los venideros, aunque siempre con resultado impredecible.

Más información:

-

Carmona, Juan Ignacio

◗ La peste en Sevilla.

Ayuntamiento de Sevilla, 2004.

◗ Enfermedad y sociedad en los primeros tiempos modernos.

Universidad de Sevilla, 2005. -

León Vegas, Milagros

Dos siglos de calamidades públicas en Antequera. Crisis epidémicas y desastres naturales (1599-1804).

Fundación Municipal de Cultura, Antequera, 2007.